يخيل إلى البعض أن تفسير الاحلام لا يخضع إلى القانون والحق أنه يستند في تفسيراته إلى محدادت قبلية او لنقل كتالوج من خلال اتباع ارشادته يصلُ المفسر الى معنى الحلم وتفسيره ولقد وضع الكثير من المراجع في هذا الشأن . والحلم رمزي بكل تجلياته فهو لا ينقل الواقع كما هو بل يشير اليه ويرمز بما يريد أن يصل له فمثلا عندما ترى ابنوس في المنام فهذه معناة امرأة هندية موسرة او رجل صلب موسر ... الخ، وشيء آخر مهم في عالم الاحلام وهي أن رموزها تخضع للاقليمية فالرمز ولنقل النخلة مثلا له اكثر من دلالة بحسب المنطقة التي يوجد فيها الشخص . فإذا كان الشخص عربي كان للنخلة دلاله مغايرة لما يكون عليه الحال لو كان اعجميا وهكذا ... يقول النابلسي في هذا الشأن( والطبع أن تنظر ما طبع تلك الشجرة فتقضي على الرجال بطبعها . فاذا كانت جوزا قضيت على الرجل بالعسر في المعالجة والخصومة عند المناظرة . وان كانت نخلة قضيت بانه رجل نفاع بالخير . وان كان طائرا علمت انه رجل ذو اسفار ثم نظرت طبعه فان كان طاووسا كان ملكا اعجميا ذو جمال ومال . وكذلك ان كان نسرا كان ملكا وان كان غرابا كان رجلا فاسقا غادرا كذابا ). انتهى ميزة اخرى تتجلى لنا من خلال ما ذكره النابلسي وهو ان التفسير يخضع الى النظرة المحددة لشعب ما الى الكائنات ، فنرى ان العرب مثلا تنظر الى الغراب كمصدر للفسق والعار بينما قد تنظر مجتمعات اخرى اليه نظرى اخرى قد تتجلى فيها القداسة، فالبومة مثلا تعتبر مصدرا للتشأوم عند العرب بينما يرى فيها الغرب مصدرا للحكمة ! اذن لا يأخذ الامر على اطلاقه كما ارى في تفسيير الحلم بل يكون تأويلة حسب جغرافية المكان والحضارة . لنرى كيف كانت صورة المرأة في الاحلام العربية : 1- رتيلا ( نوع من العناكب ) : في المنام امرأة مفسدة مؤذية لما يصلحه الناس من نسيج وبناء ، ناقضة لما يرمونه منها . والرتيلا في المنام عدو قتال حقير المنظر شديد الطعنة . 2- زهرة : هي في المنام امرأة جميلة ... 3- سبحة : هي في المنام امرأو صالحة ... 4- سدر : امرأة كريمة مستورة ... 5- سروايل : هو في المنام امرأة اعجمية . فمن ملك سروايل جديدة تزوج امرأة اعجمية بكرا . 6- سرموزة ( حذاء ضعيف ) : هي في المنام زوجة او دابة او سفر او منصب . 7- سرو : هو في المنام امرأة جميلة ... 8-سطح : هو في المنام امراة رفيعة القدر ... 9- صخر : هو في المنام النساء الصابرات ... 10- ضلع : الاضلاع في المنام نساء ... 11- تخت : تدل رؤيته في المنام على الزوجة والدابة والمنصب . 12- دودة : في المنام بنت والدود البنات .... 13- جبة : من راى في المنام ان علية جبة فهي امرأة اعجمية تصير اليه . 14- صندوق : هو في المنام امراة او جارية حسناء ... هذه بعض الصور التي وجدنها في كتاب ( تعطير الانام في تعبير المنام ) لشيخ العارفين ومربي المساكين : الشيخ عبد الغني النابلسي . طبعا رؤية هذا الرمز في بلد اخر غير بلد العرب يكون له تفسير اخر

يخيل إلى البعض أن تفسير الاحلام لا يخضع إلى القانون والحق أنه يستند في تفسيراته إلى محدادت قبلية او لنقل كتالوج من خلال اتباع ارشادته يصلُ المفسر الى معنى الحلم وتفسيره ولقد وضع الكثير من المراجع في هذا الشأن . والحلم رمزي بكل تجلياته فهو لا ينقل الواقع كما هو بل يشير اليه ويرمز بما يريد أن يصل له فمثلا عندما ترى ابنوس في المنام فهذه معناة امرأة هندية موسرة او رجل صلب موسر ... الخ، وشيء آخر مهم في عالم الاحلام وهي أن رموزها تخضع للاقليمية فالرمز ولنقل النخلة مثلا له اكثر من دلالة بحسب المنطقة التي يوجد فيها الشخص . فإذا كان الشخص عربي كان للنخلة دلاله مغايرة لما يكون عليه الحال لو كان اعجميا وهكذا ... يقول النابلسي في هذا الشأن( والطبع أن تنظر ما طبع تلك الشجرة فتقضي على الرجال بطبعها . فاذا كانت جوزا قضيت على الرجل بالعسر في المعالجة والخصومة عند المناظرة . وان كانت نخلة قضيت بانه رجل نفاع بالخير . وان كان طائرا علمت انه رجل ذو اسفار ثم نظرت طبعه فان كان طاووسا كان ملكا اعجميا ذو جمال ومال . وكذلك ان كان نسرا كان ملكا وان كان غرابا كان رجلا فاسقا غادرا كذابا ). انتهى ميزة اخرى تتجلى لنا من خلال ما ذكره النابلسي وهو ان التفسير يخضع الى النظرة المحددة لشعب ما الى الكائنات ، فنرى ان العرب مثلا تنظر الى الغراب كمصدر للفسق والعار بينما قد تنظر مجتمعات اخرى اليه نظرى اخرى قد تتجلى فيها القداسة، فالبومة مثلا تعتبر مصدرا للتشأوم عند العرب بينما يرى فيها الغرب مصدرا للحكمة ! اذن لا يأخذ الامر على اطلاقه كما ارى في تفسيير الحلم بل يكون تأويلة حسب جغرافية المكان والحضارة . لنرى كيف كانت صورة المرأة في الاحلام العربية : 1- رتيلا ( نوع من العناكب ) : في المنام امرأة مفسدة مؤذية لما يصلحه الناس من نسيج وبناء ، ناقضة لما يرمونه منها . والرتيلا في المنام عدو قتال حقير المنظر شديد الطعنة . 2- زهرة : هي في المنام امرأة جميلة ... 3- سبحة : هي في المنام امرأو صالحة ... 4- سدر : امرأة كريمة مستورة ... 5- سروايل : هو في المنام امرأة اعجمية . فمن ملك سروايل جديدة تزوج امرأة اعجمية بكرا . 6- سرموزة ( حذاء ضعيف ) : هي في المنام زوجة او دابة او سفر او منصب . 7- سرو : هو في المنام امرأة جميلة ... 8-سطح : هو في المنام امراة رفيعة القدر ... 9- صخر : هو في المنام النساء الصابرات ... 10- ضلع : الاضلاع في المنام نساء ... 11- تخت : تدل رؤيته في المنام على الزوجة والدابة والمنصب . 12- دودة : في المنام بنت والدود البنات .... 13- جبة : من راى في المنام ان علية جبة فهي امرأة اعجمية تصير اليه . 14- صندوق : هو في المنام امراة او جارية حسناء ... هذه بعض الصور التي وجدنها في كتاب ( تعطير الانام في تعبير المنام ) لشيخ العارفين ومربي المساكين : الشيخ عبد الغني النابلسي . طبعا رؤية هذا الرمز في بلد اخر غير بلد العرب يكون له تفسير اخر

مقاييس البطولة تغيرت وأصبحت عند المحدثين خيرا منها عند الأقدمين بعدما أزاح أهل العلم الحديث ستائر القدم.

بقلم: على جمال الدين ناصف

تبدى لي أن كل الظواهر تدل على أن الجيل الحاضر أحسن استعدادا، وأشد ملاءمة لكثرة النبوغ وازدياد البطولة، فقد كثر العلم وسهل التعليم، ومهدت كل الوسائل للتربية والتثقيف، وكثر عدد المتعلمين في كل أمة، وفتح المجال أمام الجميع المرأة مثل الرجل بعدما كان في مجتمعاتنا قديما قيود على تعليم المرأة، فأصبحت وسائل النبوغ ممهدة للجنسين على السواء، وتقطر العلم إلى العامة من الناس، فأصبحوا يشاطرون العارفين بعض المعرفة، وانتشرت الصحف والمجلات والفضائيات ونقل المعلومات وتبادل الثقافات بين شعوب العالم، حتى بدا أن العالم كله أصبح قرية صغيرة. كل هذا كان يجب أن يكون إرهاصا لكثرة النبوغ والتفنن في البطولة، لا لندرة النبوغ والبطولة، مما يبدو أن الأمم أصيبت كلها بهذا العقم، وكان مقتضى الظاهر أن لكثرة المواليد يزيد في كثرة النابغين، وكان أيضا مقتضى الظاهر أن عصر النور يولد من الأشخاص الممتازين أكثر مما يولد عصر الظلام. هذا وقد يبدو لي مع شديد الأسف، أن الظاهرة صحيحة، وأن الجيل الحاضر في الأمم المختلفه لا يولد كثيرا من النوابغ، ولا ينتج كثيرا من الأبطال، وأن طابع هذه العصور هو طابع المألوف والمعتاد، لا طابع النابغة والبطل. ولو عدنا بالذاكرة للوراء وفيما فات من الزمان لنسأل الآن عن: - هل تجد مؤلفا في الأغانى كأبي الفرج الأصفهاني؟ - هل تجد في ساسة الأمم أمثال عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز؟ - هل تجد في الشعر العربى أمثال بشار، وأبي نواس، وابن الرومي، وأبي العلاء؟ - هل تجد في النثر أمثال ابن المقفع والجاحظ، وسهل بن هارون وعمرو بن مسعدة؟ - هل تجد في قيادة الحروب أمثال خالد بن الوليد، وأبى عبيدة؟ - هل تجد في الغناء أمثال أم كلثوم وأسمهان ومحمد عبدالوهاب وفريد الأطرش وعبدالحليم حافظ؟ كما أنه من المستغرب أن الغرب يشكون شكايتنا، ويلاحظون عندهم ملاحظتنا، فيقولون إن ليس عندهم في حاضرهم أمثال فجنر وبيتهوفن، ولا أمثال شكسبير وجوته، ولا أمثال دارون وسبنسر، ولا مثال نابليون وبسمارك. فما الأسباب التي أدت إلى ندرة النابغة والبطولة؟ قد يعزى ذلك على ما يبدو – أن الناس سما مثلهم الأعلى من النابغة والبطل، فلا يسمون نابغا أو بطلا إلا من حاز صفات كثيرة ممتازة قل أن تتحقق، وهذا بالأمر الطبيعي، فكلما ارتقى الناس أرتقى مثلهم الأعلى. ومن عهد ليس ببعيد كان من يقرأ ويكتب شخصا ممتازا لأنه كان نادرا وقليلا، فكان ينظر له نظرة احترام وتبجيل، فما أن كثر التعليم بعض الشيء، فكان من حصل على الشهادة الابتدائية شخص ممتاز، بعدها من حصل على البكالوريا (الثانوية العامة) شابا ممتازا. ثم إلى الشهادة العليا، ثم الماجستير، ثم الدكتوراه، ثم أصبحت هذه أيضا ليست محل امتياز، وارتفعت درجة النبوغ إلى شيء وراء هذا كله. ويذكر أن معظم الناس استنارت أذهانهم إلى حد بعيد، واكتشفوا سر العظمة، وبالتالى أصبحت العظمه المعتادة لا تروعهم، إنما يروعهم الخارق للعادة، فأين هي تحت هذه الأضواء الكاشفة، ثم يأتي بعد ذلك شعور الناس بعظمتهم وبشخصيتهم، وفي الغالب تأتي البطولة عندما يسلس الناس زمام نفوسهم للبطل، فهم بطاعتهم له واستسلامهم لأمره وإشارته يزيدون من عظمته، ويغذون بطولته. فإن كانت الحالة هكذا والناس يشعرون بعظمة أنفسهم، وبالتالى قلت طاعتهم وقل تبجيلهم وخضوعهم لكائن من كان، فهم بذلك لا يفسحون للبطل بطولته فلا يكون. وأعتقد أنه لو وجد اليوم شخص في أخلاق وصفات ومميزات مثل نابليون ما استطاع أن يحقق ما حققه في عصرنا هذا، ولا كان إلا رجلا عاديا أو تميز بقدر ضئيل عن العادي. ولما كانت الأسباب التي ذكرت تؤذن بكثرة النوابغ، وهي أيضا التي قللت النوابغ، فكثرة العلم واستفادة الناس جعلت النبوغ عسيرا لا سهلا يسيرا. وتصديقا لذلك أن الأمم فيما مضت كانت تمنح المشعوذين والمخرفين ألقاب البطولة، وتنظر إليهم نظرة تفوق ونبوغ، ولما فتح الناس عيونهم وعقلوا بعد غفلتهم، واكتشفوا حيلهم ومكرهم لم تعد لهم هذه المكانة. وحل محلهم المصلحون الاجتماعيون الذين يخدمون أمتهم بعملهم. ومعنى ذلك أن الشعوذة والمخرفة حل محلها مقياس المنفعة، وسار الناس في طريق التقدير الصحيح، وهو الاحترام والتبجيل على قدر ما يصدر من الشخص من خير عام حقيقي. كما أن مقاييس البطولة تغيرت، وأصبحت عند المحدثين خيرا منها عند الأقدمين، بعدما أزاح أهل العلم الحديث ستائر القدم، وتبين البطل في صورته الحقيقية، فقد ارتفع شأن البعض وأحيانا ارتفع الستار عن لا بطل. ولهذا نجد كثيرا من المعاصريين هم في الحقيقة نوابغ، ويفوقون بمراحل بعض نوابغ الأقدمين، ولكننا لم نمنحهم بعد لقب البطولة للأسباب التي أشرنا إليها من قبل، من أننا رفعنا إلى حد بعيد المثل الأعلى للنبوغ، ولأننا نحلل النابغ ونكتشف سره، ولأنه معاصر والمعاصرة تتبدى لي أعدى أعداء الاعتراف بالنبوغ. ولعلي بذلك أصل إلى حقيقه أن كثرة النبوغ تضيع الاعتراف بالنبوغ، فكل أمة راقية الآن لديها عدد كبير من المتفوقين في كل فرع من فروع العلم والفن، فلم كثر هؤلاء في كل أمة أصبح من الصعب أن تميز أكبر متفوق منهم لتمنحه صفة النبوغ، كما يصبح من العسير أن نسميهم كلهم نوابغ، هذا لأن النبوغ بحكم اسمه ومعناه يتطلب الندرة، فلما كثر النابغون أضاعوا اسم النبوغ. وعلى العكس من ذلك فالأمم المنحطة، لما لم يوجد فيها إلا سياسي واحد أو إعلامي واحد أو فنان واحد كان من السهل أن يمنح لقب النبوغ. ويأتى دور الديموقراطية التي تسود الناس في العصور الاخيرة، وقد نادت بالمساواة وألحت في الطلب وأوجدت بذلك في الشعوب حالة نفسية كان لها أكبر الأثر في موضوعنا هذا، حيث أصبح الناس لا يؤمنون بتفوق كبير، وبتقليل الفوارق ذابت الفوارق مثلما اتسع البحر فقل عمقه، وكثر المتعلمون وقلَّ النابغون، فقد كان من يتفوق في الماضي يصادف عقبات لا حد لها من الصعوبة، فكان من الطبيعي ألا يجتازها إلا القليل، وكان من يجتازها تتشكل لديه الحصانة الطبيعية، ويتعود على اجتياز العقبات واحتمال المشقة فكان ذلك سبب النبوغ. هذا وقد أصبح التعلم ميسرا فكثر عدد المتعليمين وقل عدد النابغين. علي جمال الدين ناصف ـ بورسعيد (مصر)

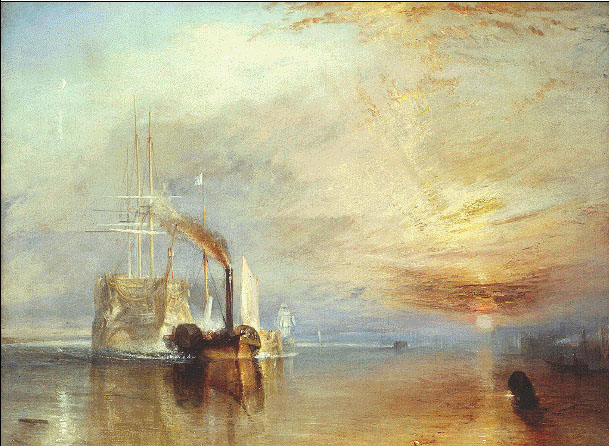

للفنان الفرنسي جـان باتيـست رينـولت

موضوع هذه اللوحة مستمدّ من قصّة وردت في المصادر اليونانية القديمة، وأشهرها كتاب بلوتارك بعنوان "حياة آلسيباياديز". وقد صوّر الموضوع العديد من الرسّامين وأشهرهم جان ليون جيروم وفيليكس اوفاري، بالإضافة طبعا إلى جان رينولت الذي رسم لوحة ثانية عن نفس القصّة.

كان آلسيباياديز احد أكثر الشخصيات إثارةً للجدل في اليونان القديمة. والاهمّ من هذا انه كان احد أفضل تلاميذ وأتباع سقراط. وقد عاش حياة مرفّهة في أثينا وساعده على ذلك جمال ملامحه وثراء أسرته. وعُرف عنه انه كان ذا روح حرّة ومفعما بالنشاط والحيوية. ولهذه الأسباب كان له معجبون كثر بقدر ما كان له أعداء.

كان متزوّجا من امرأة وفيّة وذات مكانة ونسب. لكنّها ضاقت ذرعا بعلاقات زوجها المتعدّدة مع الغانيات. لذا تركته واعتكفت في بيت عائلتها. غير انه لم يكترث للأمر، بل استمرّ في نفس أسلوب حياته المتهتّك والمستهتر.

وقد أصبح تلميذا عند سقراط منذ سنواته المبكّرة. ويقال أنهما كانا منجذبين إلى الفكرة اليونانية القديمة عن الحبّ بين رجل وشابّ. هذا النوع من العلاقة كان أفلاطون، مثلا، يضعه في مكانة أسمى من علاقة الحبّ التي يمكن أن تربط رجلا وامرأة.

لكن آلسيباياديز كان يحبّ النساء أيضا. وكان، مثل بقيّة رجال أثينا آنذاك، يتردّد على بيوت الهوى. في ذلك الوقت، كان الرجال يتميّزون كثيرا على النساء ولم يكن هناك أيّ قدر من المساواة بين الجنسين كما يعرفها الناس اليوم. وكانت غالبية المحظيّات يتوجّهن للطبقة الاجتماعية الرفيعة. ويمكن مقارنة مكانتهنّ بنساء الصالونات التي عرفتها أوربّا خلال القرن التاسع عشر من حيث تمتّعهن بالثقافة والجمال والذكاء والقدرة على انتزاع إعجاب الرجال. ولم يكنّ يعانين من الكثير من القيود الاجتماعية، مقارنة بنساء أثينا المتزوّجات اللاتي كنّ يعشن حياة كبت وتهميش.

وقد جرت العادة أن يتمّ تدريب هذا النوع من النساء على إجادة فنّ الحديث والتسلية الموسيقية والغناء والرقص وعزف الآلات الموسيقية. وكنّ يرافقن الأغنياء ووجهاء المجتمع، مقابل المال، لحضور الندوات وحفلات الشراب والمناسبات الاجتماعية والسياسية والفكرية.

أسبيشيا كانت أشهر هؤلاء. حيث كانت تدير بيتا للغانيات في أثينا، وكانت تعلّم النساء الشابّات فيه على فنون مجالسة الرجال وأحيانا ما هو أكثر من الأمور الحميمة، كالخطابة والجدل. كان سقراط نفسه يحترم هذه المرأة بل ويعتبرها إحدى أفضل النساء في أثينا لكثرة ما كانت تشارك في النقاشات الفلسفية والسجالات الفكرية التي كانت تدور بين أعيان المجتمع والمثقّفين.

والواقع أن من ينظر إلى هذه اللوحة لا بدّ وأن ينحّي جانبا كلّ انطباعاته المسبقة عن المعلّم الحكيم سقراط. فمن الصعب أن نتخيّله غاضبا، مثلا، بسبب زيارة قام بها أحد تلاميذه إلى ماخور. وحتّى فكرة أنه يمكن أن يثور بدوافع الغيرة تبدو فكرة غير محتملة.

في اللوحة يرسم رينولت سقراط وهو في حالة غضب بينما يسحب تلميذه النزق لإبعاده عن إغراء النساء. غير أن آلسيباياديز ما يزال متشبّثا بمحظيّته حتّى وهو يرى أستاذه مصرّا على إخراجه من المكان بالقوّة. وعلى يمين اللوحة، تبدو أسبيشيا وهي تحاول تهدئة امرأة أخرى مستلقية على السرير.

الغريب أن سقراط نفسه كان يستمتع بجلسات منتظمة في حضور الغانيات. لكنه كان ينصح دائما بالاعتدال في كلّ شيء. ولطالما اعترض على أن يصرف الإنسان جزءا كبيرا من وقته على الملذّات الحسّية. وكان يقول إن الاعتدال من شأنه أن يمنع الحالات المتطرّفة من الغضب والانفعال وما تجلبه من نتائج وخيمة.

أفكار سقراط وآراؤه كان لها تأثير كبير على الحضارة الحديثة. وفلسفته كانت احد الأسس الهامّة التي قامت عليها الفلسفة الغربية. ويشاع انه لم يكن جذّابا من حيث مظهره، لكنّه كان إنسانا ذا عزيمة قويّة وقدرة فائقة على ضبط نفسه وكبح تصرّفاته وانفعالاته.

ومع ذلك فقد استمتع بالحياة كثيرا وحقّق شعبية كبيرة في المجتمع الأثيني في زمانه. وكان جهده منصبّا على تعليم الشباب طرق التفكير الصحيح وعرْض ما يُفترض انه حقائق ومسلّمات على ميزان العقل لفحصها وتحليلها.

وقد عَرف سقراط أهميّة السياسة وكان يؤمن بالحقيقة ويركّز على تأكيد قيم العدالة والحبّ والفضيلة، وفوق ذلك أهميّة الجدل العقلاني ومعرفة الذات. كما كان يؤمن بأن الرذيلة إنما هي نتيجة للجهل وأنه لا يوجد شخص سيء بالفطرة. كانت الفضيلة عنده هي المعرفة، وكان يرى أن الذين يعرفون الصواب يتصرّفون دائما بطريقة صحيحة.

كان سقراط مدافعا قويّا عن قيم العدالة والحرّية والمساواة ورافضا بشدّة للأفكار المتزمّتة والمنغلقة، وهذا ما جعله مصدر الهام للكثيرين. وقد سحرت شخصيّته وأفكاره كثيرا من فلاسفة ومفكّري القرن التاسع عشر. ومن أشهر من تأثّروا به هيغل وكيركغارد ونيتشه الذي تحدّث عنه في كتابه "أفول الأصنام" واعتبره احد أهمّ الشخصيّات التي أثّرت في تاريخ العالم. كما لاقت فلسفته هوى عند الوجوديين وعلماء اللغة والاجتماع.

لا يُعرف على وجه التأكيد لماذا رسم رينولت هذه القصّة. لكن يقال انه كان يسقط أفكاره وقناعاته الأخلاقية الخاصّة على الأحداث التاريخية. وهو كان رسّاما اكاديميا ومعاصرا لـ دافيد. وجزء كبير من لوحاته مخصّصة لرسم أحداث وقصص تاريخية.

بالنسبة لـ آلسيباياديز، كانت مشاركته الفعّالة في الحياة العامّة مؤشّرا على ذكائه واتساع نفوذه. وفي إحدى المرّات، عُيّن - ضدّ إرادته على ما يبدو - قائدا لجيش أثينا إلى صقلّية. وأثناء تلك الحملة استدعي إلى أثينا لمواجهة تهم بالتخريب وانتهاك القانون العام. لكنّه هرب إلى سبارتا وعرض خدماته على أهلها لإلحاق الهزيمة بالأثينيين. ونتيجة لذلك، حكمت عليه أثينا بالموت غيابيا وصادرت كافّة ممتلكاته. لكنّه سرعان ما اصطدم مع قادة سبارتا، ما دفعه للهرب هذه المرّة إلى بلاد فارس. غير انه تمكّن من استرداد ثقة أثينا به، فنصّبه أهلها قائدا وحقّق لهم عددا من الانتصارات العسكرية.

وعندما اخفق في حملته في آسيا انقلبوا عليه، ما اضطرّه للفرار إلى فارس من جديد.

وفي ما بعد، أضرمت النار في بيته ذات ليلة، وأثناء محاولته النجاة بنفسه فاجأته عصابة من رماة السهام وقتلوه. ويُعتقد أن أهل سبارتا هم من ضغط على الفرس لاغتياله.